チーム医療(教室)

- HOME

- チーム医療(教室)

チーム医療(教室)

がん薬物療法支援チーム

2024年6月に新設されたがん薬物療法体制充実加算(100点)は、医師の診察前に薬剤師が患者と面談する「がん薬剤師外来」の実施が算定条件とされています。当院でもがん薬剤師外来を設置し、薬剤師の視点から治療への理解を支援し、副作用管理や支持療法の提案、QOLの改善や服薬アドヒアランスの向上に貢献しています。

当院ではがん患者さんとそのご家族、医療スタッフが気軽に集まり「がんサロン(ひだまりカフェ)」を月1回開催しています。ここでは、体験者同士の交流やスタッフによるミニ講座などを行っています。

具体的には、以下の活動を行っています。

- 医薬品情報の相談応需(がん薬物療法に伴う副作用・薬物間相互作用、薬剤の使用方法など)

- 「ひだまり通信(がんサロン情報誌)」発行協力

- 「ミニ講座」における講師

テーマ:2023年度「 がん薬物治療をサポートする薬たち」

2024年度「 意外と知らないおくすりの基礎知識」

がんゲノム医療チームは、がん薬物療法、病理、遺伝子等の専門家が集まり、がん遺伝子パネル検査の解析結果を検討するエキスパートパネルを定期的に開催しています。このパネルでは、多様な遺伝子異常をもつがん患者さんのために、最新の医学的知見とデータを基に、個々の遺伝子異常に対する適切な治療戦略を検討します。

具体的には、以下の活動を行っています。

- 遺伝子異常に基づいた推奨治療の探索

- C-CATレポートを用いた事前打ち合わせ(Clinical Tumor Board:CTB)

- エキスパートパネルによる専門家会議

これらの活動を通じて、がん患者さんに最適な治療オプションを提供し、病気と向き合う方針を共に検討しています。

がん患者さんに対する最適な治療方針を決定するために、担当する診療科だけではなく、複数の診療科や医療スタッフ等が集まり、意見交換や検討を行っています。薬剤師もキャンサーボードに参画し、最適な薬物治療に貢献しています。

チームICI’sは、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)治療における免疫関連有害事象(irAE)の管理を専門に行う多職種チームです。ICI治療は、がん治療の新たな柱として急速に広まりましたが、治療に伴う副作用ががん患者さんにとって大きな課題となっています。

当チームは、がん専門薬剤師、各診療科の医師、がん薬物療法認定看護師、がん相談支援センター担当で構成され、irAE発現時に迅速かつ適切に対応するための体制を整えています。

具体的には、以下の活動を行っています。

- irAEの早期発見に向けた検査セットの作成と運用

- 診療科別の相談窓口の設置

- 年1~2回の不定期開催や、重篤なirAE発生時の臨時会議

がん患者さんが安全に治療を続けられるよう、セルフケア支援を含む総合的なアプローチを実施しています。

緩和ケアチーム

緩和ケアチームは生命を脅かす病気を抱える患者さんとご家族の様々な苦痛を和らげ、より豊かな人生を送れるように治療やケアを行います。

麻酔科医、内科医、精神神経科医、歯科医、薬剤師、看護師、管理栄養士、公認心理師、理学療法士、歯科衛生士

- 体の変化に応じた薬の選択・投与設計

臓器・嚥下機能の変化に合わせた薬の適切な投与量・投与間隔・投与方法を提案します。 - 薬物間相互作用の回避

疾病の治療、痛みなどの症状の緩和、副作用の軽減を目的に使用する多くの薬について、飲み合わせに問題がないか確認します。 - 薬の副作用の早期発見・未然回避

苦痛となる身体・精神症状に対し、薬が原因ではないか評価したり、副作用の発現を未然に回避することを目的として面談の実施や臨床検査値を確認します。

- カンファレンス、回診への参加

- 緩和ケア領域における薬学的な情報提供、相談応需

- 病棟担当薬剤師への支援、情報共有

- 院内における緩和薬物療法の教育、啓発(勉強会開催、マニュアル作成等)

- 緩和ケア研修会(PEACE PROJECT※)開催への協力

※がん診療に携わるすべての医師が、緩和ケアについての基本的な知識を習得することを目的とする日本緩和医療学会が作成している教育プログラム

チーム全体

チーム全体

カンファレンス

回診

抗菌薬適正使用ラウンド・環境ラウンドチーム

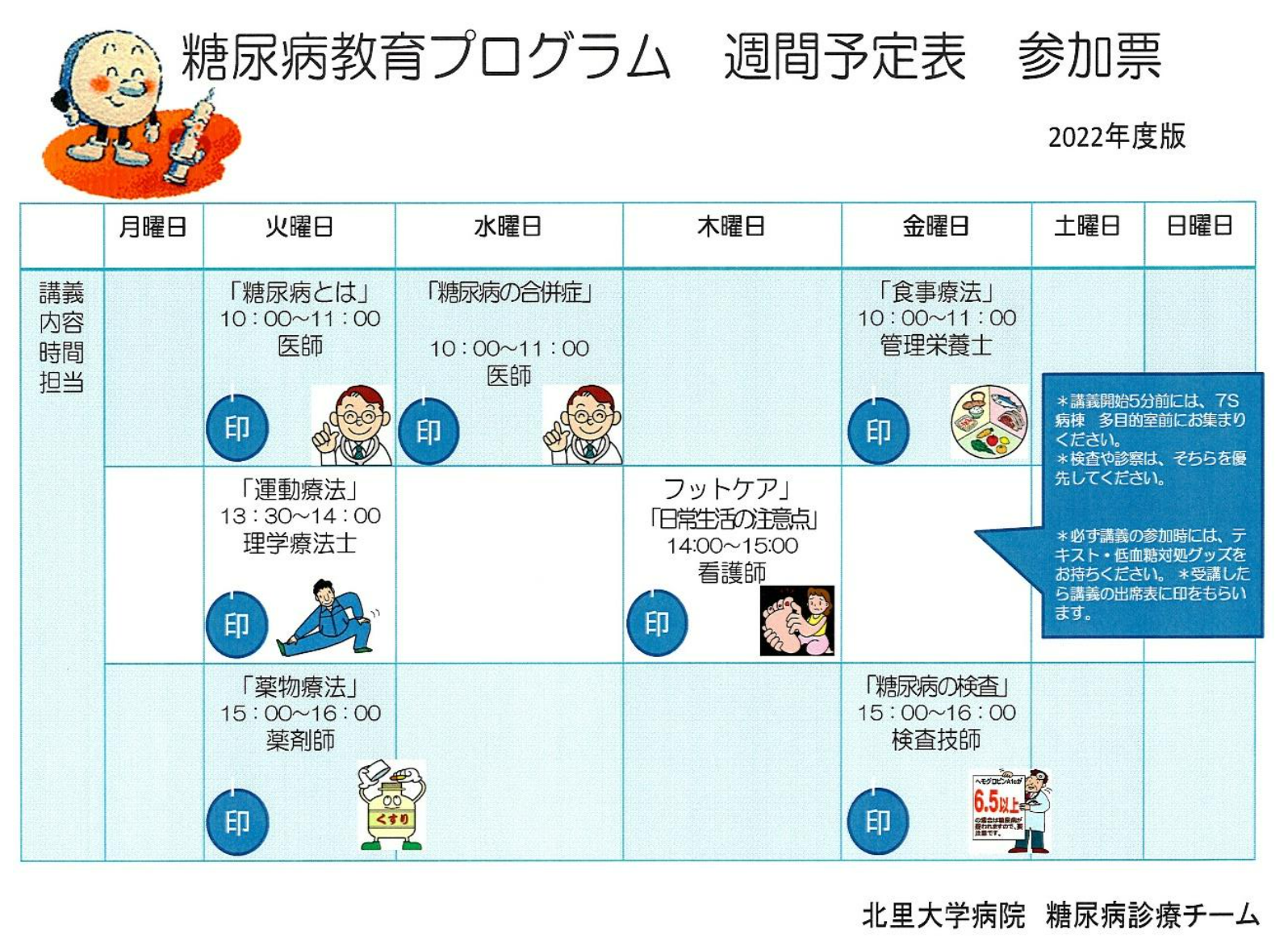

薬剤師3名が週1回参加しています。ラウンドには医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等が参加し、患者さんの状態に合わせた最適な治療ができるよう情報を共有します。薬剤師は、抗菌薬の選択、用法・用量、投与期間等が適切か確認しています。

薬剤師3~4名が週1回参加し、他職種と連携して院内をラウンドします。

感染対策の観点から、医薬品や消毒薬などの管理・保管状態を点検します。

HIVチーム

診察結果や検査データ等を基に、副作用発現や薬物相互作用の確認を行っています。

服薬アドヒアランスの重要性や副作用、併用薬やサプリメントとの飲み合わせについて指導を行っています。

治療や薬、その他日常生活に関する不安や悩みの相談も対応しています。

医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、公認心理師など他職種と情報共有し、問題点の抽出や介入方法について議論を行っています。

当院はエイズ治療拠点病院に指定されており、針刺し事故が発生した場合に迅速に対応できる環境を構築しています。

HIV診療やチームの発展のため、研究やHIV関連の勉強会、学会発表を積極的に行っています。

糖尿病チーム

糖尿病は、様々な医療従事者が関わり、治療を行うことが重要と言われています。当院薬剤部には日本糖尿病療養指導士(CDEJ)の資格を持った薬剤師が在籍しており、各種活動を通じて積極的に活動しています。

11月14日は世界糖尿病デーとして制定されており、世界各国で糖尿病の啓発活動が行われております。当院でも世界糖尿病デーに会わせ、毎年市民の方々向けに教育講演を行っており、薬剤師も講演内で薬に関する知識をお伝えしています。

糖尿病患者の皆さんとそのご家族、メディカルスタッフで構成されています。月1回程度集まり、糖尿病勉強会、患者様同士の情報交換、料理教室、ウォークラリーなどを開催しています。薬剤師は講義の担当や活動のサポートを行なっています。

さがみ会の様子・・・・

院内での糖尿病説明会

勉強会後の意見交換会

神奈川県糖尿病ウォークラリーに参加

糖尿病情報誌「さかえ」

当院外来に通院している糖尿病患者を対象に月に1回開催しています。医師をはじめ糖尿病治療に関わる医療従事者が、当院独自のテキストを用い、糖尿病についての知識や合併症、治療や検査などについて講義を行っています。薬剤師は治療によく用いられる薬について効果や副作用・低血糖時の対応などの説明をしています。

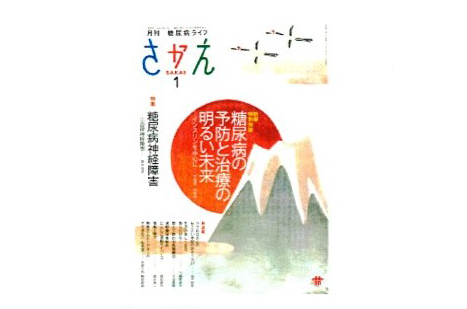

入院患者を対象に、定期的に糖尿病教室を開催しています。1週間のプログラムのため、より詳しい内容となっています。薬剤師は薬物療法の意義や、各薬剤の使用方法、副作用、うち忘れ・飲み忘れ時の対応などを説明しています。

糖尿病に関する専門資格を取得している医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、栄養士で構成される糖尿病の療養指導をサポートするチームに参加しています。糖尿病治療の難事例、インスリン手技取得困難な事例、算定など管理に関する事やインシデント事例を受けた啓発活動など外来含め診療科横断的に幅広く対応しています。

腎臓病教室

医師(腎臓内科・泌尿器科)・看護師(内科外来・血液浄化センター・レシピエントコーディネーター)・管理栄養士・臨床検査技師・理学療法士・ソーシャルワーカー・薬剤師

定期的に慢性腎臓病患者さんを対象とした講義形式の教室を開催

- 薬の代謝と排泄

- 薬の副作用

- 薬の服用方法

- 薬の相互作用

- 腎機能が低下した時の服用上の注意点

- 腎機能が低下した時に使用する薬

移植医療支援

移植医療チームに参加し、患者さんやご家族に対して安全・安心な移植医療が提供できるよう、移植に関する普及活動、職員教育、薬物治療の支援などを行っています。

- 法的脳死判定の支援(法的脳死判定に影響を与えうる薬剤の調査)

- ドナーコーディネーター連絡会、移植医療支援室構成員会議への参加

- 移植患者の薬剤調整・服薬支援

- 免疫抑制剤の投与設計

- 腎移植外来、カンファレンスへの参加

腎移植カンファレンス

- 脳死下臓器提供シミュレーション訓練

- 勉強会の開催(患者さん向け・医療従事者向け)

- 院内グリーンリボンキャンペーンへの参画

- 相模原市民桜まつり/若葉祭りへの参画

相模原市民桜まつりでの啓蒙活動

栄養サポートチーム(NST:Nutrition Support Team)活動

NSTでは、食欲が低下していたり栄養状態の悪い患者さんに対して多職種の医療スタッフが適切な栄養治療を行い、全身状態の改善や感染症などの合併症の予防を目指して活動しています。

薬剤師は病態に応じた経静脈栄養などの処方提案や、薬剤の投与速度・投与経路が適切かどうか確認しています。また、処方されている薬剤と栄養剤との相互作用の確認や、医薬品の経管投与に関する情報提供、排便コントロールのための薬剤提案などを行っています。

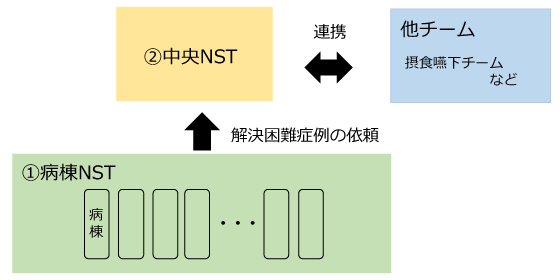

- 病棟NST:病棟単位で患者さんの栄養治療について介入

- 中央NST:病棟NSTで解決が難しかった症例について介入

イメージ図

イメージ図

中央NSTでは他チームと連携し、NSTの専門資格を有する医師、管理栄養士、看護師、薬剤師などが参加する週1回のカンファレンス・回診を通して、栄養状態の改善に取り組みます。

中央NST

中央NST

カンファレンスの様子

褥瘡対策チーム

褥瘡対策チームは、患者さんの褥瘡(床ずれ)の予防から治療までを一貫してサポートする専門チームです。医師(皮膚科・形成外科)、看護師(皮膚・排泄ケア認定看護師)、薬剤師、栄養士など、多職種の専門家が連携し、患者さん一人ひとりに最適なケアを提供しています。

具体的には、月に複数回、褥瘡を保有する患者さんに対して病室訪問やカルテ診察を行っています。薬剤師は、軟膏薬がきちんと病巣にとどまっているか(薬剤滞留性)や複数の軟膏薬を混ぜても問題がないか(配合変化)などを確認しています。

カンファレンスの様子

カンファレンスの様子

認知症ケアチーム

認知症ケアチームは、身体疾患のために入院した認知症患者やせん妄症状のある患者が安全に入院治療を継続できるようにサポートします。

精神科医師、看護師、精神保健福祉士、薬剤師、公認心理士、管理栄養士、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士

- せん妄の予防的ケア、身体拘束解除に向けた相談・支援

- 認知症、せん妄、うつ病のアセスメントへの相談

- 認知症の周辺症状(BPSD)のアセスメントとケアの相談・支援

週1回行われているカンファレンス、回診に参加します。患者の使用薬剤を確認し、せん妄が疑われる場合は被疑薬の中止について病棟担当薬剤師と連携しながら診療科の医師へ提案します。