SHDチーム

(構造性心疾患に対するカテーテル治療班)

- トップ

- 循環器内科教室について

- 診療チーム・研究活動

- SHDチーム

SHDとは

構造性心疾患(SHD)とは、心臓の構造に関わる異常が原因となる疾患の総称です。以前は開胸術を含む外科的なアプローチが標準的治療でしたが、近年は経皮的な治療法が発展し、より低侵襲で効果的な治療が可能となっています。当院では日本で認可されているほとんどのデバイスによる経皮的なSHD治療を提供しています。以下に主要な治療法を紹介します。

TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術)

TAVIは重症大動脈弁狭窄症の患者に対する治療法で、カテーテルを用いて新しい弁を置換する手術です。日本でも2013年から導入され、高齢者やハイリスクの患者に行われてきました。現在では、手術リスクに関わらず施行可能となっています。

→詳細はJump to TAVI

MitraClip(経皮的僧帽弁修復術)

MitraClipは僧帽弁逆流症の治療法で、カテーテルを用いてクリップを僧帽弁に装着し、逆流を減少させます。心機能低下に伴う二次性僧帽弁逆流症に対する第一選択として使用され、一次性僧帽弁逆流症においては開胸手術のリスクが高い患者にも適応されます。

画像(画像提供アボットメディカル)

ASD閉鎖(心房中隔欠損閉鎖術)

ASDは生まれつき心房中隔に穴が開いている状態で、これを閉鎖することで将来の不整脈、肺高血圧症、心不全を予防します。解剖学的に適している場合には、カテーテルを用いて閉鎖デバイスを留置します。

→詳細はJump to ASD

PDA(動脈管開存)閉鎖術

PDAは出生後も動脈管が開いたままの状態で、これを閉鎖することで心肺の負担を軽減します。成人における動脈管開存症では、カテーテルを用いた閉鎖デバイスが第一選択となっています。

左心耳閉鎖

心房細動の塞栓症予防には抗凝固療法が標準的ですが、出血リスクがあるため長期的な継続が難しい症例があります。このような場合、カテーテルを用いた左心耳閉鎖術が行われます。

PFO(卵円孔開存)閉鎖術

PFOは心房中隔に残る穴で、成人の2~3割に見られます。通常は無症状ですが、脳梗塞や全身塞栓症の原因となることがあります。カテーテルを用いて閉鎖し、奇異性塞栓の二次予防を行います。

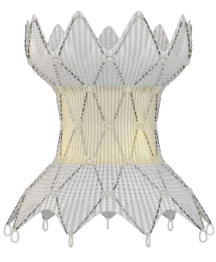

経皮的肺動脈弁置換術(TPVI)

肺動脈弁の異常は主に先天性で、小児期に治療されることが多い疾患です。成人になってからの肺動脈弁逆流に対しては、ハイリスクである場合や複数回の開胸手術を避ける目的でTPVIによる治療も行われます。

リンク:https://youtu.be/typczziyTzQ?si=soqrAYZQFslJ_47W

画像 経カテーテル肺動脈弁(画像提供日本メドトロニック)

SHDチームのメンバー

SHDチームは、直接治療に携わるメンバーに加えて、心臓の構造異常や先天性心疾患の治療を担当する多岐にわたる専門家で構成されています。以下の専門班が診断および治療にあたっています。

- 心エコー班:心エコーや経食道超音波などの画像診断装置を使用し、正確な診断および術中評価を行います。

- ACHD班:成人先天性心疾患の診断と治療に専門的に取り組んでいます。

- 不整脈班:心房細動患者における左心耳閉鎖治療を、不整脈の専門知識を持って行います。

- 心臓血管外科:TAVI治療における心尖部や直接大動脈アプローチなどの外科的アプローチを担当します。

- 脳神経内科:PFO閉鎖において、脳梗塞予防デバイスの適応について十分なディスカッションを行います。

このように、SHDチームは幅広い専門家が協力しながら患者さんの治療にあたっています。

患者さん、他院の医療関係者へのメッセージ

SHDチームは、各専門分野のプロフェッショナルが協力し、患者さん一人ひとりに最適な治療を提供しています。安心してご相談、ご紹介ください。

また当大学は留学経験者が多いことも特徴です。現在は富井大二郎先生がスイスのBern大学に留学し、SHDの臨床研究を行っています。教授や医局長も留学を推奨しており、将来的に留学を検討している方にもお勧めできます。他施設からのSHD治療の研修も随時受け付けておりますので、見学等いつでもご連絡ください。