虚血班 / 動脈硬化班

- トップ

- 循環器内科教室について

- 診療チーム・研究活動

- 虚血班 / 動脈硬化班

北里大学循環器内科教室

– 虚血班の紹介

北里大学循環器内科教室の虚血班では、最先端の技術を駆使した高度な治療と研究を行い、患者様お一人おひとりに寄り添った医療を提供しています。以下では、私たちの活動を大きく4つの分野に分けてご紹介します。

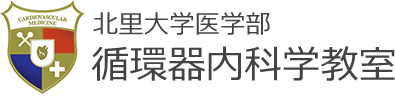

1.石灰化病変に挑む最前線のカテーテル治療

虚血性心疾患の治療において、一般的なステント留置術に加え、石灰化病変への対応に特化した治療を提供しています。血管内超音波(IVUS)や光干渉断層撮影(OCT)を用いてプラークの性状評価を行い、エキスパートが解析を行います。所見に基づき、Rotablatorや血管内石灰化破砕術(IVL)を症例ごとに適切に選択し、臨床成績の向上に努めています。また、慢性完全閉塞病変に対しては双方向性アプローチを含め、成功率の向上を実現しています。

また、”断らない”をモットーに急性心筋梗塞の受け入れ件数は年間130件を超え、大学病院としては県内最大規模を誇ります。2022年から直通の胸痛ホットラインの運用を開始し、近隣クリニック様や中小病院様からの極力ストレスのないスムーズな受け入れを目指しております。さらに、補助循環としてのImpellaやECMOの管理においてもエキスパートが揃っており、安心と高い水準の救急医療を提供しています。

プラークの性状評価に基づいた冠動脈への介入:(文章) 石灰化を含めた血管性状をイメージングを用い評価し、症例ごとに適切なアプローチを検討しています。

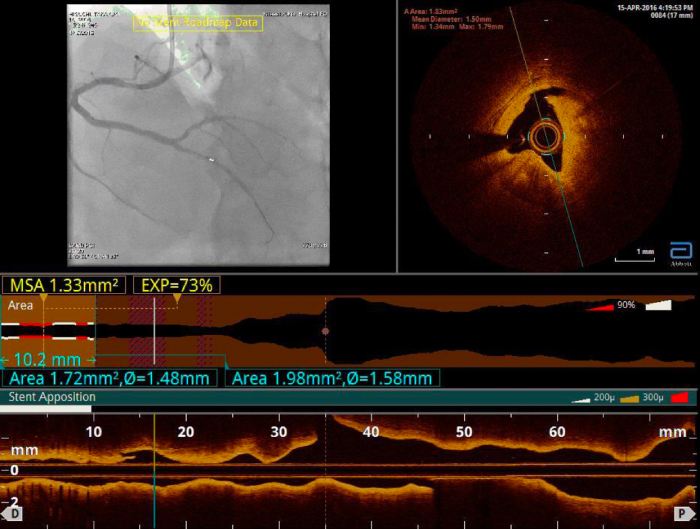

2.救肢を目指す—閉塞性動脈硬化症治療のプロフェッショナル

閉塞性動脈硬化症に対する治療では、腸骨動脈や浅大腿動脈の狭窄病変においては100%に近い手技成功率を達成しています。慢性完全閉塞病変においても95%以上の成功率を報告しています。また、重症下肢虚血(足壊疽)に対しては、膝下血管へのカテーテル治療も躊躇することなく実施し、包括的治療を実施しています。

さらに、複数科にまたがる救肢チームを構成しており、傷の適切な処置やLDL吸着療法を含む総合的なアプローチを行い、救肢率では県内随一の実績を持っています。

重症足壊疽に対するアプローチ:重症足壊疽に対してもカテーテル治療、LDL吸着療法や薬物治療、専門医による皮膚の適切など、包括的なケアを行い、高い救肢率を実現しています。

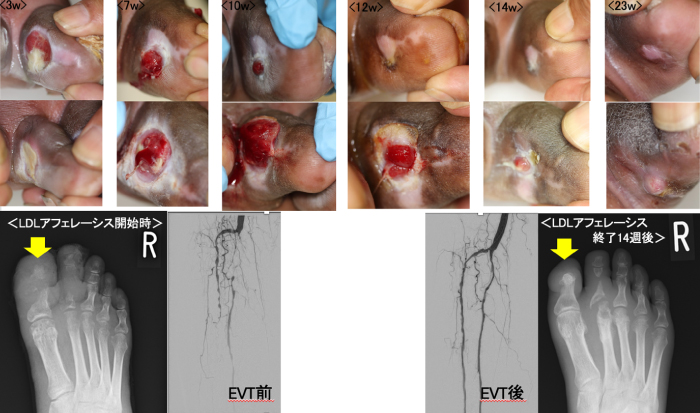

3.ストレス社会に応える—非閉塞性冠動脈疾患(INOCA)に向き合う

非閉塞性冠動脈疾患(INOCA)は昨今のストレス社会の影響やその概念の普及に伴い、患者数が急速に増加しています。まず私たちが大切にしているのは、患者様への丁寧なヒアリングです。お一人おひとりに対して発症のトリガーを見つけることに重点を置き、必要であれば心療内科的、東洋医学的アプローチまで実施しています。

薬剤抵抗性症例に関しては、患者様の希望がある場合には全例で冠動脈造影、アセチルコリン・エルゴノビン負荷試験、冠循環生理学的評価(FFR/CFR/IMR)を実施し、病態診断を行います。その結果を基に、冠攣縮性狭心症、微小循環障害、微小循環狭心症、非心原性胸痛などに層別化を行い、細やかな治療方針決定に役立てています。

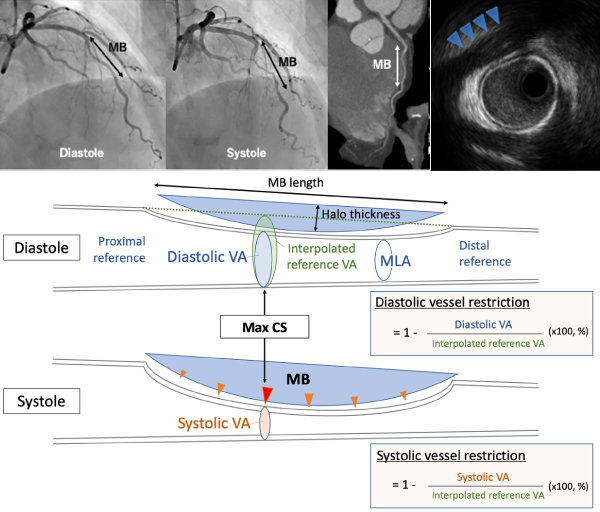

また、心筋架橋とINOCAの関係性にも注目しており、有意な心筋架橋が見つかった際にはIVUSや冠動脈CTによる解剖学的評価を追加し、治療方針決定に役立てています。

INOCAフローチャート

心筋架橋 (Myocardial Bridge: MB):冠動脈CTやIVUSを用いて、MBに対して詳細な解剖学的・機能的評価を行い、治療方針の決定に役立てます。

4. 国内外での存在感—学会活動と論文発表

虚血班では、国内外の学会活動にも積極的に取り組んでいます。日本循環器学会や日本心血管インターベンション治療学会の総会・地方会をはじめ、TCTやEuro PCRといった国際学会にも参加し、主に臨床研究の成果を発表しています。

また、論文作成においては、留学経験者の指導医が中心となり、細やかなサポートを提供しています。研究から発表までのプロセスを通じて、医局員の成長を支援しています。

5. 世界に羽ばたく—留学サポートの充実

虚血班の特徴の一つは、留学経験者が多いことです。これまでに、Stanford大学(米)、Henri Mondor病院(仏)、Harvard大学(米)、Bern大学(スイス)など、さまざまな留学者を輩出しています。新規留学希望者に対しては、具体的なサポートを充実させており、スムーズで実践的な留学実現を支援しています。

私たち北里大学循環器内科教室の虚血班は、最先端の医療技術と学術活動を通じて、患者様と地域社会に貢献し続けています。心臓や血管に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。