不整脈班

- トップ

- 循環器内科教室について

- 診療チーム・研究活動

- 不整脈班

不整脈班の紹介

「目の前の不整脈にチームで立ち向かう」

講師 深谷 英平

不整脈疾患へのアプローチ

非薬物治療の代表:カテーテルアブレーションとデバイス治療

- カテーテルアブレーション

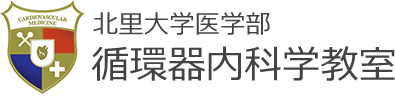

カテーテルアブレーションは頻脈性不整脈に対する非薬物治療の代表です。近年ではほぼすべての頻脈性不整脈がカテーテルアブレーションの治療対象になってきており、薬物療法に比して抑制効果が高く、その実施件数は全国で増加しております。日本でのアブレーション件数は2020年時点で年間10万件を超え、今なお増加しています。

当院においても、過去10年でカテーテル治療件数が7~8倍に増加しました。もちろんこの件数に至るまでには関係各所の御協力をいただいたおかげではありますが、それだけ需要がある領域になっています。ここ数年では、北里アブレーションチームが高く評価されるようになり、責任者である私(深谷)はここ数年、カテーテルライブデモンストレーションと言う公開手術の術者として招聘され、伊勢志摩LIVE、KOKURA LIVE、JAC LIVEで術者を務め、それ以外でもライブのコメンテーターも務めています。また定期的に院内でも症例見学会が実施され、国内はもとより海外からもアブレーション技術の見学に来ていただける施設までに成長しております。新しいアブレーションシステムも他院に先駆けて先行導入される、日本で有数の施設になっています。

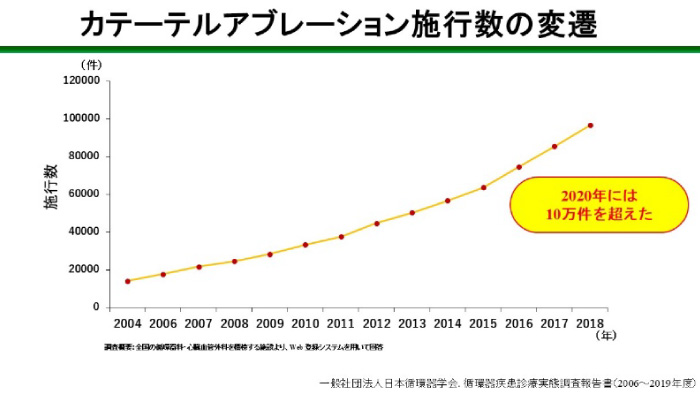

左)石末先生と私で参加した、アブレーション

右)JAC LIVE 2024の様子(Web画面より) - デバイス治療

デバイス治療は古くから徐脈性不整脈に対するペースメーカ植込みが知られておりますが、近年では致死性頻脈性不整脈に対する植込み型除細動器(ICD)や完全皮下植え込み型除細動器(S-ICD)、心室再同期療法(CRT)なども当院で数多く実施されております。また最近ではリードがないペースメーカ(リードレスペースメーカ)も実施できるようになり、当院でも多く実施しております。

デバイス治療においては、岸原先生が教科書を執筆されたり、他施設から植込み手技の見学に来たりと、デバイス治療においても一目置かれる存在になっています。最近は石末先生を中心に、全国有数のデバイス植込み施設になってきています。ペースメーカではリードレスペースメーカも適応を検討しながら積極的に実施しています。そして、経静脈的なペースメーカにおいては、刺激伝導系近傍にリードを留置することで生理的なペーシングを行う刺激伝導系ペーシングも導入しています。またデバイス・リード抜去手術も当院では実施可能です。神奈川県でもまだまだ実施可能施設が少ないため、他院からの紹介が多い領域です。当院の特徴は、常に心臓血管外科と密接な連携の元、一緒に手術に入っております。そのおかげもあり、高い成功率と低い合併症率を維持できております。また当院ではCRT(心臓再同期療法)の植込み手術は心不全班の先生方と一緒に実施し、CRT による治療効果が得られるようにCRTの設定調整を心不全医が担当する全国では珍しい体制をとっています。術後の長期的な管理を行う心不全班の先生と一緒に手術を行うことで、より円滑な情報共有や治療方針の決定ができるとても良い体制だと自負してります。 - 研究

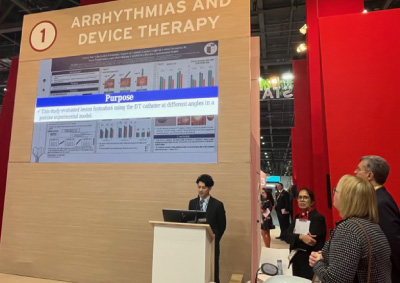

大学病院ですので、もちろん研究も重要なテーマであります。アブレーション領域では、心房細動アブレーション後の再発に寄与する因子の検討、治療成績向上に向けた焼灼方法の検討、心房細動再発予測因子の検討などを行っております。基礎実験でも、様々なカテーテルを用いた焼灼実験を行い、より有効な心筋焼灼のデータを研究し、論文発表、国際学会での発表を行っております。最近は多施設共同研究にも多く参加し、国際学会のLate-breaking clinical trials、HOTLINE Sessionsなど、学会の注目演題として、学会の一番大きな会場で発表さえるなど、国際的に成果を発表できています。

左)臨床研究センター教授の及川先生(元々、不整脈グループです)の口述発表

右)大学院4年生・小木曽翔先生の口述発表

学会の一番大きな会場(左上)で、共同研究者の国立循環器病研究センター・草野先生が発表してくれています(左下)。

会場で及川教授と記念撮影させてもらいました(右下)。 - 対外活動

当院不整脈グループは他院の先生とのネットワーク作りに長けた先生が多く、その縁から多施設共同研究への積極的な参加ができております。最近は「EP大学」という、施設を超えたネットワークの中心メンバーとして、北里からは、岸原先生と私が同グループのコアメンバーとして、若手教育を目的とした勉強会、SNSでの発信、教科書執筆、学会活動等を行っています。最近は海外へもその発信対象を広げ、日本の高い研究レベル、教育体制を発信しています。

左)同世代の他施設の仲間たちと

右)EP大学の名前で書いた書籍。いずれも好評です。 - 当科に興味のある学生、初期/後期研修医、大学院を考えている先生へ

上記の様な経過から、他院からの見学を多く受け入れております。不整脈診療は一人ではできません。臨床工学技士、放射線部看護師、放射線技師と協力しながら診療にあたっています。とても良いチームだと自負しております。

興味のある方は是非一度見学にいらしてください。

2024年度不整脈班メンバー