救急循環器

- トップ

- 循環器内科教室について

- 診療チーム・研究活動

- 救急循環器

救急循環器

当院の循環器内科医師は救命救急班(3名)と病棟班(約40名)に分かれています。

救命救急班は主に三次救命センターへ搬送される患者の対応、心臓カテーテル治療などの緊急処置、ICUでの循環器疾患患者の管理などを行っています。

1.症例

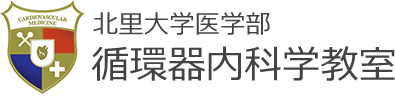

年々、救急班の循環器症例数は増加しており、2023年のICU入室症例は約360となっています。代表的な各種疾患の割合は以下の通りです(図1)。

急性心筋梗塞をはじめとした緊急心臓カテーテル治療は救命救急班にて施行しており、年間約120~160件行っています。心不全は挿管や陽圧換気を必要とする重症症例であり、多くは初発心不全症例です。救急外来では迅速な判断が要求され、刻々と変化するバイタルを安定させつつ、速やかな診断と治療するスキルを磨くことができます。

2.機械的循環サポート

IMPELLA®(循環補助用心内留置型ポンプカテーテル)は2019年から当院へ導入され、年々使用症例は増加傾向で、2023年は50症例以上と国内でトップクラスとなっています。また、ECMO(extracorporeal membrane oxygenation)も年間約40~50症例で使用しており、心臓肺循環や体循環を理解し学習するには十分な症例数です。

多くが急性期心疾患への使用で機械的循環サポート離脱を目指しますが、離脱困難な重症心不全症例も経験します。植込み型補助人工心臓(LVAD; Left Ventricular Assist Device)や心臓移植への切り替えのタイミングを遅らせないために、毎日、病棟循環器医師を含めたカンファレンスで議論し情報を共有しています。

3.周辺地域との連携

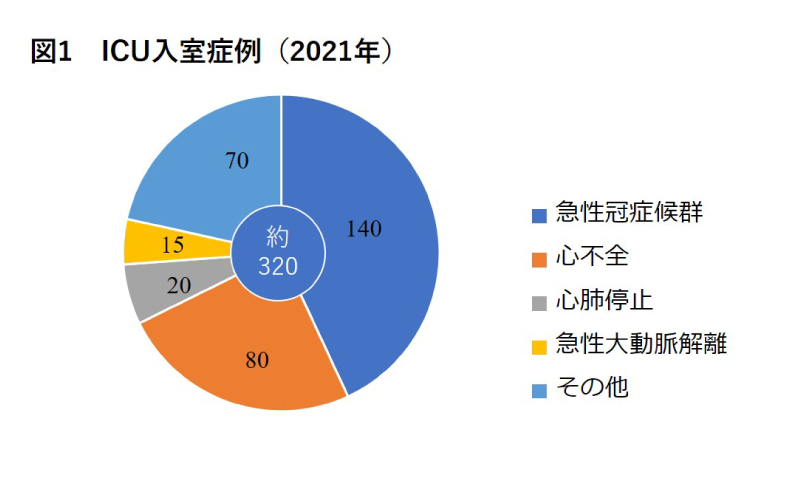

急性冠症候群への迅速な治療のため、ドクターカーや胸痛ホットラインを駆使し救急隊や近隣病院・開業医院を包括した地域の体制作りを行っており、年々病院前搬送時間が短縮傾向となっています。コロナ禍において他県では搬送時間が約60分延長したとの報告もありますが、当院ではそのような傾向がなかったのは、地域との連携がスムーズであった結果と考えます(図2)。

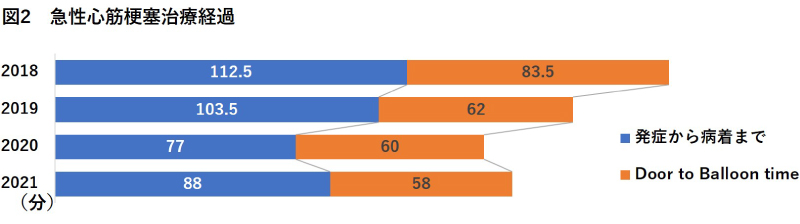

また、当院循環器内科では植込み型人工心臓を含め多岐にわたる循環器治療を行っているため、医療圏を超え県外からもご紹介をいただいています(図3)。

ECMOなど機械的循環サポートが装着されている症例も多く、防災ヘリにて受け入れることもあります。その他、外国船上で発生した心疾患のヘリでの受け入れや、機械的循環サポート症例の名古屋への防災ヘリでの移送(直線距離約250㎞)など多様な搬送も経験しています。

4.学術的活動

IMPELLAを含め機械的循環サポート使用が国内トップクラスであるため、昨今では急性期治療での使用経験を中心に学会発表、論文発表を積極的に行っています。過去には、心室細動患者に対する低体温療法の効果、その予後予測スコア、病院前電送12誘導心電図とドクターカー出動による急性心筋梗塞のdoor to balloon time短縮効果、体外循環を装着した重症患者のより安全な航空搬送と陸路搬送など、急性期領域での活動を中心に報告しています。