ご夫婦が主体となる 夫立会い出産

~安心・安全・快適な出産を目指して~

私たちの施設では立会い出産をおこなっています。

赤ちゃんの誕生をパパとママで迎えられるよう,スタッフ一同応援します。

ご不明な点がある場合は、妊婦健診の際に産科外来・保健相談室まで起こし下さい。

以下は、背中からの麻酔を受ける方についての回答です。

(2022年9月現在)

① 背中から鎮痛をする方法

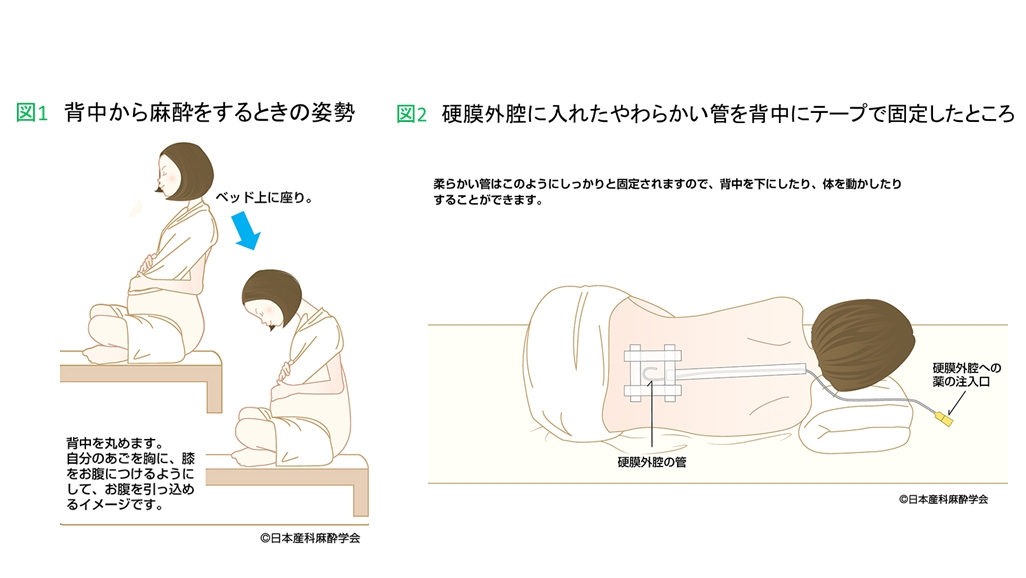

図1のような姿勢で処置をします。この姿勢ができない場合には、できる範囲で座っていただいたり、横向きで処置をしたりする場合もあります。

背中から痛みを感じる神経の近くに痛み止めを注射したり、細くてやわらかい管を入れて、そこから痛み止めを入れることで痛みが感じなくなります。管が入った状態を図2に示します。

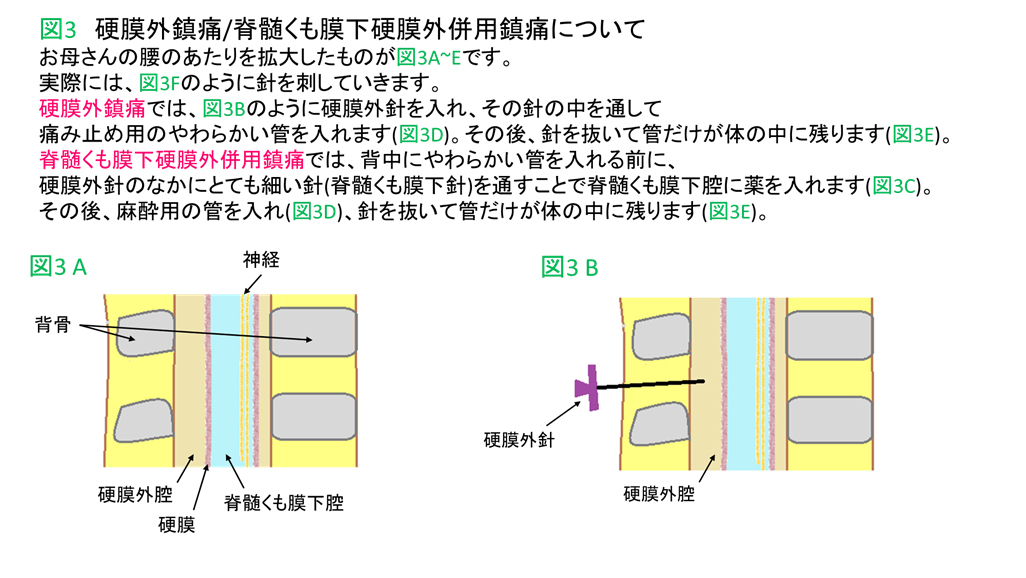

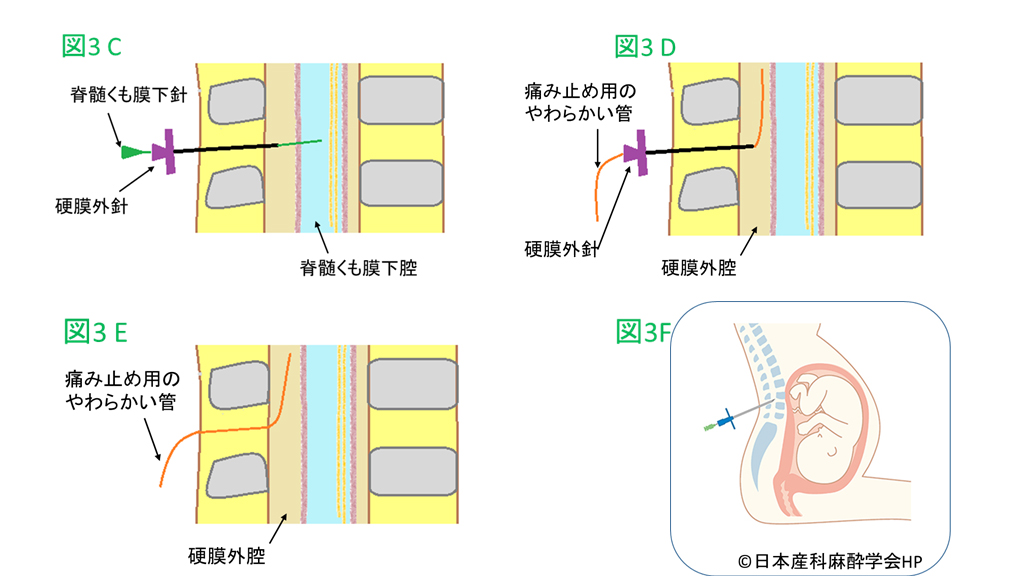

医学的には、「硬膜外鎮痛」または「脊髄くも膜下硬膜外併用鎮痛」という方法で、どちらかを行います。より詳しい方法を知りたい方は、図3をご覧ください。

どちらも体の一部分の痛みを抑える方法で、赤ちゃんとお母さんへの影響も少ないために安全性が高く、無痛分娩の世界的な主流になっています。当院でも主にこの方法で無痛分娩を行っています。

図1、図2、図3Fは日本産科麻酔学会より許可を得て掲載

② 点滴から痛み止めをする方法

点滴から痛み止めを持続的に入れることでお産の痛みをやわらげる方法で、無痛分娩を希望していても、血が固まりにくい、背中の骨や神経に病気があるなどの理由で背中からの鎮痛が難しい方に行っています。

薬がお母さんの全身に回り、赤ちゃんにも届くので、赤ちゃんにもお母さんへの影響が①の⽅法より少し大きくなります。

お母さんには眠気やふらつきが出ることがあります。また、呼吸が弱くなったり一時的に呼吸が止まったりして体に酸素が少なくなる状態になることがありますので、呼吸の状態などを厳重に観察します。

赤ちゃんへの影響としては、お母さんから胎盤を通して移行した薬によって生まれたばかりの時の呼吸や活動性が少し弱くなることがあり、新生児科の医師と、より注意して診ています。

以下Q8~Q12は、背中からの麻酔を受ける方についてのQ&Aです

副作用には次のようなものがあります。